|

|

過去都相信大腦左右半球處理的訊息型態有所差異,但實際上對於一件事情,是整個大腦都會處理,差別在於有些處理比較有效率。

|

過去存在一個對大腦的概念是:左右腦大不同,左腦負責邏輯、理性和分析的工作,而創意、藝術或情緒是右腦占主導地位。但是…科學從來沒有真正支持這個概念。再說一次:左右腦的區分是粗糙的概念,目前科學還沒有足夠的證據支持。

左右半腦(Right-brain vs. Left brain)或左右半球(Right-hemispheric vs. Left hemispheric)的區分,其實在心理學裡就是想要探討心理學的功能是否存在有優勢半腦?也就是某一個行為或者認知運作,是否由大腦其中一邊所主導?如果有,那麼則稱為有「功能側化(lateralization)」。

如果功能有側化也就代表左右半腦存在不對稱性,因此也稱為腦的不對稱(brain asymmetry)。但是,不對稱性在神經心理學裡,又分為兩種:「生理解剖不對稱性(anatomical)」和「功能上(functional)的不對稱性」。

解剖和功能的不對稱性

解剖不對稱是指左、右腦半球的解剖結構組織有差異,像是左半腦的顳葉面比右顳面稍大一點點。而功能的不對稱性比較是一般人認為的「左右腦功能不同」的概念。原則上,解剖的不對稱性也可能展現出功能的不對稱性,依照「常理」推斷結構不一樣,功能當然不一樣。但是事實上,您覺得人類的行為種類比較多?還是神經系統的種類比較多?您覺得人類所有的功能僅由大腦左右半球分工處理嗎?

另外,有心理學家認為:區分左右半腦各自負責什麼功能,是有問題的假設。因為人類多數的行為相當複雜,都需要左右半腦同時負責一種認知功能;優勢半腦的概念無法單純指稱「左邊負責,右邊不理;或者右邊負責,左邊不理」,更客觀地說應該是:左右半腦同時負責一種功能運作,只是處理訊息的速度和效能可能其中一個區域稍佳。

腦側化的研究從何而來?

以前對腦的科學研究有限,因此遠古時期對腦的知識主要來自:「手術切除」和「特殊個案過世後解剖」。

西元1861年法國神經學家兼外科醫生布洛卡(Paul Broca)對一些失語症患者進行研究及治療時發現病患會出現電報式的話語,以短而間斷的句子表達其概念,講話斷斷續續,雖企圖盡力表達,卻無法清晰說出完整語句。後來解剖研究發現這些病患多在左側大腦受損(大概在大腦皮層額下回後部的44、45區附近),所以這區又稱為「Broca area」。後來溫尼克(Wernicke)也發現大腦左側有一區損壞,會讓病患說話相當流利,只是缺乏內容,迂迴累贅,有時甚至不知所云所以這區又稱為「Wernicke area」。不管怎麼樣,那時候認為負責處理語言的腦區,主要位在左側腦。

大腦兩個大腦半球之間是以胼胝體(corpus callosum)相連,左右半腦之間的訊息也是經過胼胝體相互傳遞與溝通,所以來自左側的訊息會傳到右腦,來自右側的訊息會傳到左腦。

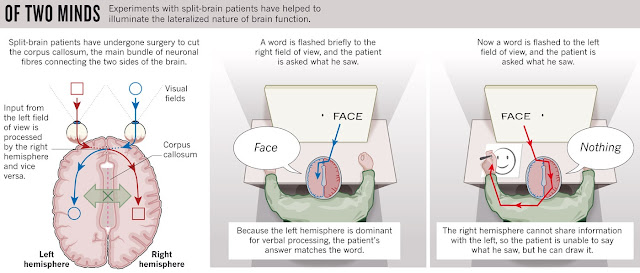

遠古時代有些患者會出現嚴重癲癇發作,局部的發作可能透過胼胝體傳到對側,使得癲癇發作由局部擴散到整個大腦,那時候神經外科醫師透過手術切斷患者的胼胝體,以降低癲癇發作時惡化的程度。這時候美國加州理工學院Roger Sperry就找來這群手術的患者進行裂腦實驗(因為左右腦的溝通連結路徑被切斷,所以稱為裂腦),因為個案雖然癲癇症狀降低,但它也帶來其他的症狀,左右腦之間無法溝通,因此某一側大腦的訊息就無法傳到另一側大腦。例如:當訊息傳到左側大腦時,患者可以說出物體的名稱。但如果傳到右大腦時,患者就無法說出物體的名稱,因為多數人的左半腦是控制語言的大腦。

舉例來說,如果讓右腦看「臉(face)」這個字,然後問病患看到什麼?他會說「我什麼都沒看到」,但如果讓病患左手拿紙筆,請他畫畫看到的東西,他卻可以用這隻由右腦所控制的左手,畫出一張臉來。理論上,這樣的研究主要告訴我們在左邊視野的訊息,會傳送到右腦處理,在右邊視野的訊息,會傳送到左腦處理,然後胼胝體會搭起橋樑共享左右兩邊的訊息(註一)。

但是,但是,但是…,當時的人就把這樣的現象解釋為:「左腦處理語言,右腦處理藝術」(這一切不是美麗的誤會呀!)因為胼胝體被切斷,左右腦失去聯絡,右腦所接收到的語言資訊就無法傳到左腦,病患就無法用左腦的語言區說出看到的文字;然後負責藝術創意的右腦能做的事,就是把看到的東西畫出來。這樣的解釋「看似」合理,然後就讓很多人以為「左腦只處理語言,右腦只處理藝術」。可是,多數的人忽略一件事情,就是右腦看到「臉」這個字,還是得處理這個語文字訊息,才能讓左手畫出腦;如果右腦不處理語言,讓個體先了解看到「臉」這個字是什麼,怎麼知道要畫出臉?

|

|

得諾貝爾獎的裂腦實驗,但結論卻被誤解:「左腦處理語言,右腦處理藝術」。右腦看到「臉」這個字,還是得處理這個語文字訊息,才能讓左手畫出腦;如果右腦不處理語言,讓個體先了解看到「臉」這個字是什麼,怎麼知道要畫出臉?

圖片引用自:Wolman, D. (2012). The split brain: a tale of two halves. Nature, 483(7389), 260-263.

|

話說,Sperry這個的腦實驗加上其在腦神經發展方面的研究,讓他在1981年獲得諾貝爾生理醫學獎呢!

過去理論需與時俱進

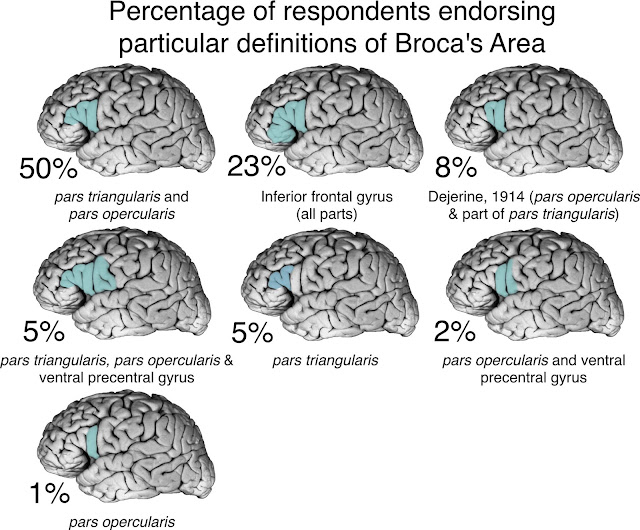

既然左右半腦的功能「似乎」有些差異,心理學領域比較多研究大概是語言和慣用手,多數的人的情況是:「右利手,語言區在左側」,那麼左撇子應該語言區在右側囉!結果統計發現大概有七成的左撇子他的語言區還是在左側。如果右腦負責處理非語言訊息,像是空間能力或情緒,但是只有七成左利手的個案有和六成右利手的個案有這樣側化的傾向,如果左右半腦的功能那麼闢壘分明,那麼所佔的比例應該更高。近期,甚至也有語言學家開始認為過去用布洛卡區和溫尼克區來當作語言中心的理論模式並未與時俱進,他問這兩區究竟在哪?似乎神經科學並未有共識(註二)。

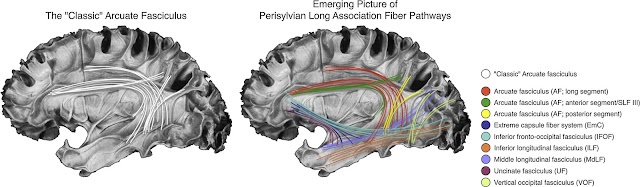

甚至,只要講到語言的運作模式,都會講到「溫尼克格式溫模型(Wernicke-Geschwind Model)」裡面包含了溫尼克區和布洛卡區,以及連結兩區的弓狀束(Arcuate fasciculus)。攤開教科書,都會把弓狀束化成簡單的一束,但是隨著腦影像儀器的進步,其實兩個語言區的連結是遠比傳統模式錯綜複雜的。

或許你會問,那為什麼要提這樣過去的理論?站在科學的角度要知道歷史理論演進的脈絡,對於站在巨人的肩膀才有機會爬得更高。但多數的時候,很多學者專家提這樣的模式,還有兩個理由是:「新的訊息沒跟上」和「舊的模式容易講」。所以,比較好講、比較好解釋、接受度比較高的內容,自然就容易被傳遞下來,然後新的訊息又因表達能力不好,常讓人家覺得舊的比較有道理。

左腦人、右腦人?右腦開發?

究竟人類的行為有沒有區分左右優勢半腦?猶他大學(University of Utah)研究團隊透過腦影像(MRI)大規模的研究,找了一千多名受試者,嘗試了解大腦在靜止狀態時的左右側化情況,後來發現目前並未有明確的證據支持左右優勢半腦的概念,他們認為左右腦區內,各自有小的區域負責特定功能,但是這些小區域的側化,並無法擴大解釋到整個單邊大腦就是負責這個功能(註三)。所以,以「左腦人」或「右腦人」來區分人的心理運作模式,其實是有很大的問題;如果某一個功能僅由左腦或右腦來負責,那麼上帝幹嘛給人一個胼胝體來聯絡左右兩邊的訊息?

|

|

其實,側化概念可能還是存在,但是無法擴大解釋為左腦和右腦;因為大腦的是由一群神經組成,在左側和右側都有一群神經負責處理外在訊息,有些可能比較有效率,但不代表他僅在一側處理。

|

「右腦負責情緒、創意與藝術」的觀念也不正確,近幾年心理學家透過腦影像的研究也發現,左右半腦的腦區也都參與了這些心理運作的過程。

「情緒」本身就是一個複雜的概念,他可以從認知、感受和行為不同的層面來描述,但要化約成「情緒就是由右半腦負責」,其實也是過於簡單且不合實證科學的說法;因為情緒的產生,可能是整個大腦整合過去經驗以及對當下刺激的反應,不太可能僅由一側負責。

「創意」可以視為一種問題解決的過程,而在思考過程或使用邏輯時,左右腦都會參與,只是左腦偏重處理細節,而右腦則處理大方向的原則(註四);目前有些研究發現有些富有創意的個體,在解決問題時可能右腦活化程度較高,但是在大腦左右側皮質的皆同時參與運作(註五)。「藝術」大家著重的可能就是音樂或畫圖方面的表現,麻省理工學院發現個體在處理音樂的時候,大腦兩邊都有對音樂反應的腦區(註六),也就是這些高層次的認知運作,不太可能僅由左側或右側負責。

心理功能就好比一個公司在執行企畫案,簡單的案子一個部門可能可以執行,但是還是需要其他部門協助;但如果是一個複雜的計畫案,那麼可能就要有不同的單位一起努力,雖然有些部門可能比較勞心勞力,但還是整個公司共同執行。大腦就是這樣運作的。

心理功能就好比一個公司在執行企畫案,簡單的案子一個部門可能可以執行,但是還是需要其他部門協助;但如果是一個複雜的計畫案,那麼可能就要有不同的單位一起努力,雖然有些部門可能比較勞心勞力,但還是整個公司共同執行。大腦就是這樣運作的。

|

|

藝術創意,是整個大腦運作的結果;與其說開發右腦,倒不如說運用整個大腦的經驗,塑造屬於自己的獨特性。

|

所以,如果有人在跟你說左側腦或右側腦在做些什麼事情,或者個孩子多聽音樂促進右腦開發,其實是個有問題的話術。因為我們的大腦是很有彈性的,多工處理訊息,不太可能一件事只交給一個地方處理;不然這個地方掛掉那麼就會喪失某些能力,那這樣多沮喪呀!

所幸改變是大腦的天性,因為大腦的神經具有可塑性,一部分受傷損毀,是可以藉由其他腦區來支援達到復原。因此,整個大腦都是在處理我們的終其一生的能力,只是有些地方出力比較多,有些比較少,但是不太可能全交由一個地方處理。你都知道雞蛋不可放在同一個籃子來分散風險了,大腦的精密設計當然也會預防可能受損的風險呀!

註一. Badzakova-Trajkov, G., Corballis, M. C., & Haberling, I. S. (2015). Complementarity or independence of hemispheric specializations? A brief review. Neuropsychologia. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2015.12.018

註二. Tremblay, P., & Dick, A. S. (2016). Broca and Wernicke are dead, or moving past the classic model of language neurobiology. Brain Lang, 162, 60-71. doi: 10.1016/j.bandl.2016.08.004

註三. Nielsen, J. A., Zielinski, B. A., Ferguson, M. A., Lainhart, J. E., & Anderson, J. S. (2013). An evaluation of the left-brain vs. right-brain hypothesis with resting state functional connectivity magnetic resonance imaging. PLoS One, 8(8), e71275. doi: 10.1371/journal.pone.0071275

註四. Ellamil, M., Dobson, C., Beeman, M., & Christoff, K. (2012). Evaluative and generative modes of thought during the creative process. Neuroimage, 59(2), 1783-1794. doi: 10.1016/j.neuroimage.2011.08.008

註五. Lindell, A. K. (2011). Lateral thinkers are not so laterally minded: hemispheric asymmetry, interaction, and creativity. Laterality, 16(4), 479-498. doi: 10.1080/1357650X.2010.497813

註六. Fedorenko, E., McDermott, J. H., Norman-Haignere, S., & Kanwisher, N. (2012). Sensitivity to musical structure in the human brain. J Neurophysiol, 108(12), 3289-3300. doi: 10.1152/jn.00209.2012